驚きの佐藤装蹄師の収入額…!しかし彼はどこまでも"求道者"だった🐴👨🏻🦲🪷

- Loveuma.

- 2025年5月28日

- 読了時間: 3分

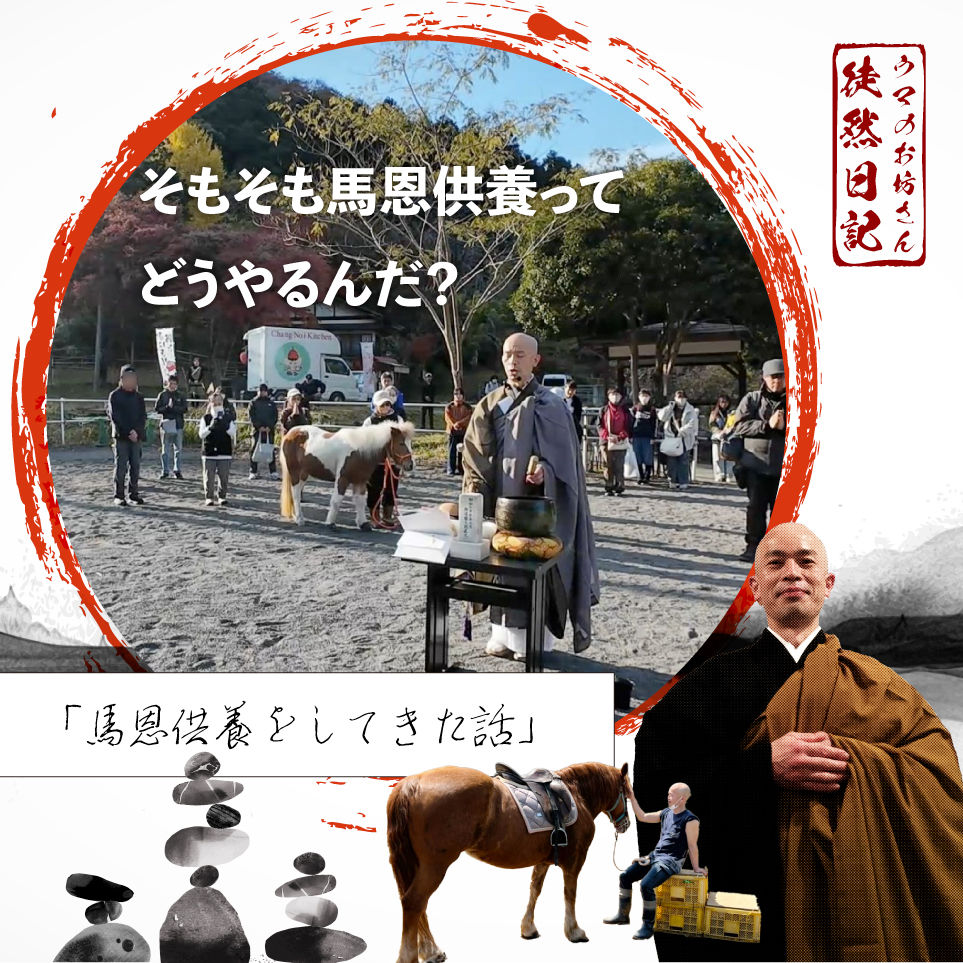

かつて育成牧場の場長を務め、現在は曹洞宗妙安寺の僧侶。

「ウマのお坊さん」こと国分二朗が、徒然なるままに馬にまつわる日々を綴ります。

「し続ける」ことの肝要さ

一頭の馬を削蹄して、装鉄して、その仕上がりが正解なのかどうかは、誰にも分からない。

もちろん馬自身にとってという意味においてだ。

仕事を完成させた後は、その経過を見て、そして生じる結果を踏まえて、自分の作業の中に原因を探す。

そうやって正解と思われる場所に、にじり寄っていくしかないのだ。

しかもそれが延々と繰り返されていく。

職人であるがゆえの装蹄師の仕事だ。

彼からは試行錯誤や反省が養分となった豊富な大地から、見事に育った太い幹のような自信も感じる。

それでもなお、自分の技術に対する問いかけが止むことは、たぶん無い。

真摯に己の職と向き合っている感じ。

正解が無いのだと肌で分かっている感じ。

削蹄用の「鎌」で蹄底を削ぐとき、その薄さは求めれば1ミリに満たない。

正解の「ひと鎌」の刃をどこに入れるのか。

痺れる世界がそこにはある。

―・-・-・-・-・-・

只管打坐(しかんたざ)という。

曹洞宗の教えの根幹は座禅にあり、只管打坐とはただひたすらに坐ることだ。

よく言われる「無になるため」ということを含めて、目的を持ち、それを達成する手段としての坐禅は只管打坐ではない。

坐禅をする姿そのものが「仏の姿」であり、悟りの姿だとされる。

そして道元禅師はすべての日常行為に坐禅と同じ価値を見いだし、禅の修行として行うことを説いている。

修行とは日常から離れた何か特別なことなのではない。

日常行為の一つひとつを坐禅と同じ心でつとめ、それを「実践し続ける」ことが修行なのだ。

わたしのような凡夫でも坐禅をしている(修行している)ときは仏の姿であり、どんな高僧でも、坐禅を怠ればただの凡夫となる。

「し続ける」ことが肝要なのだ。

正解である渾身の「ひと鎌」を求め、真摯に向き合っている間は、装蹄師としての境地にいるといえるのではないだろうか。

経験や技術は、あくまでもついてくるもの。

満足し、探求する姿勢を失ってしまえば、毎日が同じな、ただの作業になってしまう。

―・-・-・-・-・-・

話を進める中で装蹄師の収入の話題となった。

「だいたい、どのくらいの売り上げなの?」

「月で%$#*‘‘*+くらいです。」

すごい。

素晴らしいの一言。

職人というスペシャリストが道を究めて、そしてしっかりとした夢のある対価を得る。

なんと潔い世界。

こうでなくては。

怪しげなコンサルばかりが闊歩する最近において、何かをその手で生み出せる技術を持つ人がもっと重宝されるべきだと感じていたが、まさにその象徴となれる職ではないか。

「それにしてもすごいね」

「後から付いてくるものだと思っています」

「とはいえニヤけちゃうね」

「おかげさまで多くの足を触らせてもらっています」

「たまらんね」

「モチベーションの一つにするのは悪いことではないと思います」

求道者として道を究めんとする彼に対して、下賤に食い下がる。

「必要とされていることが嬉しいんです。」

最後まで彼のスタンスが崩れることは無かった。

彼の父親も一緒に、今度ふぐちりでも食べに行こうと固い約束をして、わたしは去ることにした。

(了)

文:国分 二朗

編集:椎葉 権成・近藤 将太

著作:Creem Pan

コメント