素人目には分からない僅かな差を突き詰める"職人魂"🐴👨🏻🦲🪷

- Loveuma.

- 2025年5月21日

- 読了時間: 3分

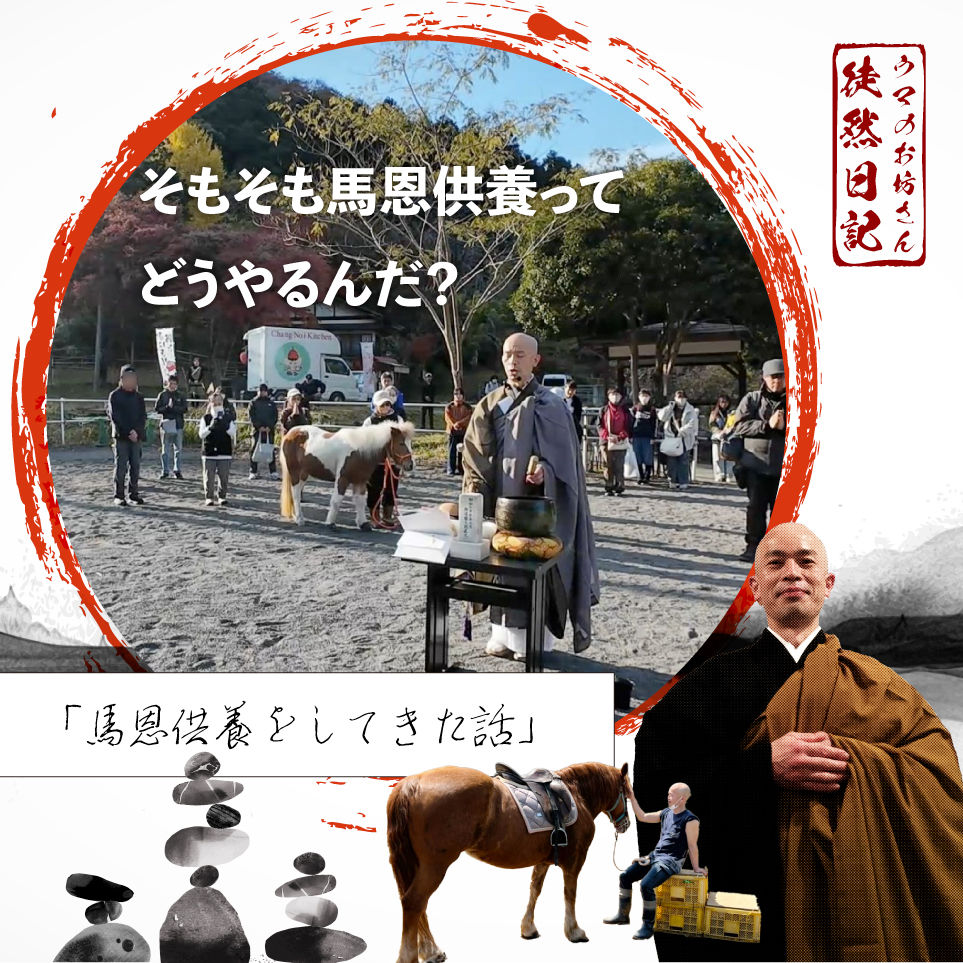

かつて育成牧場の場長を務め、現在は曹洞宗妙安寺の僧侶。

「ウマのお坊さん」こと国分二朗が、徒然なるままに馬にまつわる日々を綴ります。

職人としての"求道する姿勢"

装蹄所に足を踏み入れる。

扉を開けて、ちょっと感動した。

うわ、もろに工場(こうば)じゃん。

(当たり前だけど)やっぱり炉もあるのね。

べらんめえ調に取っ散らかっている場所を想像していたけど、機能美を感じる場所。

特に刃物類は丁寧に並べられている。

職人テイストが、そこかしこに溢れているではないですか。

しばらく器具や道具類の説明を聞いた後、炉の正面に椅子を並べてトークスタイルでの撮影を始めた。

彼とはとても付き合いが長い。

ゆえに装蹄師さんのお話を聞きたいと思った時、最初に思い浮かんだ人でもある。

佐藤さんの父親がやはり装蹄師で、二ノ宮厩舎の馬を任される一人だった。

その弟子として、やってきたのが彼だ。

だから彼が装蹄師になる為の、専門学校の生徒だった頃から知っている。

どうしてもアンチャンだった頃のイメージが強く、慣れ親しみ過ぎてしまうが、今や独立して立派な親方だ。

話を聞いている中で、改めて感心する。

最初のうちは「立派になったねぇ、うんうん」みたいな近所の子供の成長を見守る、ちょっと押しつけがましい親心があった。

しかし気がつけば、彼の言葉を聞き漏らしてはいけないと、いつの間にか弟子のような心持で話を聞いている自分がいた。

正直にいえば、わたしは装蹄の良し悪しはさっぱり分からない。

「あいつは蹄を寝かせ(角度が浅いこと)過ぎるんだ」

とある装蹄師を揶揄する言葉を、厩務員の方が言っているのを聞いたことがある。

勿論その馬の蹄がひどく寝ているのは、見れば分かる。

けれどもその馬本来の蹄の形状というものがある。

装蹄師が意図的に、そう仕上げているのかどうかは別の問題だ。

わたしは装蹄の仕上がりに文句を言ったことはないし、逆に(失礼な話だが)

ちゃんと資格を取っている人がやるなら、技術に大差無いのでは?とも思っていた。

彼の話を聞いて、やはり差はあるのだなと思い直した。

だがわたしのような蹄の素人に分かるほどの技術の差ではない。

ようは「求道する者」の姿勢の差だ。

いま装蹄師の仕事について、誠実に語ろうとする彼の言葉の端々に、その答えがある。

けっして口が上手い人ではない。

飾り立て、練り上げた言葉ではなく、自分の中で育んでいるものが、スルッと自然に生まれてきた言葉の美しさに、なんども息を飲む。

彼は弟子の時代から多くの厩舎人から頼られていたし、実際に今現在も相当忙しそうだ。

皆、彼の姿勢に気がついている、ということだろう。

「ちょっと、どうにかしてよ」

わたしが四肢に問題のある馬を管理している時に、よく彼にそう言っていたのを思い出した。

今思えば酷い言葉だ。

ド直球な丸投げに、彼は真っ赤な顔をして考え込み、文字通り「どうにかしよう」と削蹄用の鎌を握ってくれた。

その姿は今も変わりはないのだろう。

(つづく)

文:国分 二朗

編集:椎葉 権成・近藤 将太

著作:Creem Pan

コメント