まるでポロ!神事として続いている馬術競技を見学しに行った件について🐴

- Loveuma.

- 2025年8月5日

- 読了時間: 8分

更新日:2025年8月15日

馬のような謎の四足歩行生物「UMA」の産みの親である

イラストレーター・鷹月ナトが、

日頃の制作活動の舞台裏や、馬への愛を書き連ねる連載です。

今月の頭…いやまだ現在も頭ではあるのだが、先日実は青森に出向いていた。

青森県、現在のイメージとしてはリンゴの生産のイメージが強い地域だが、大間や八戸では漁業が盛んで海産物にも恵まれた東北最北端の県。

そして昭和の時代では、北海道と並ぶ競走馬の一大馬産地でもあった。

歴史としては戦後の青森産馬初のダービー馬であるマツミドリや、2冠馬のトサミドリ、70年代にはカネミノブが有馬記念を制しており、TTGで有名なあのグリーングラスも送り出している。

個人的になんだか凄くウイポで見たことのある馬たちがズラっと並ぶとかなんとか思ったり。

そんな馬産としても歴史がある青森、神事として続いている馬術競技があるのだ。

それが八戸市で行われる「加賀美流譜伝八戸騎馬打毬(かがみりゅうふでんはちのへきばだきゅう)」。これを見学しに青森に初めて降り立った。

1827年に同じく八戸にある長者山新羅神社を改築、当時の八戸藩主が奉納行事として行われたのがこの騎馬打毬で、終戦の年を除き190年以上続いている。

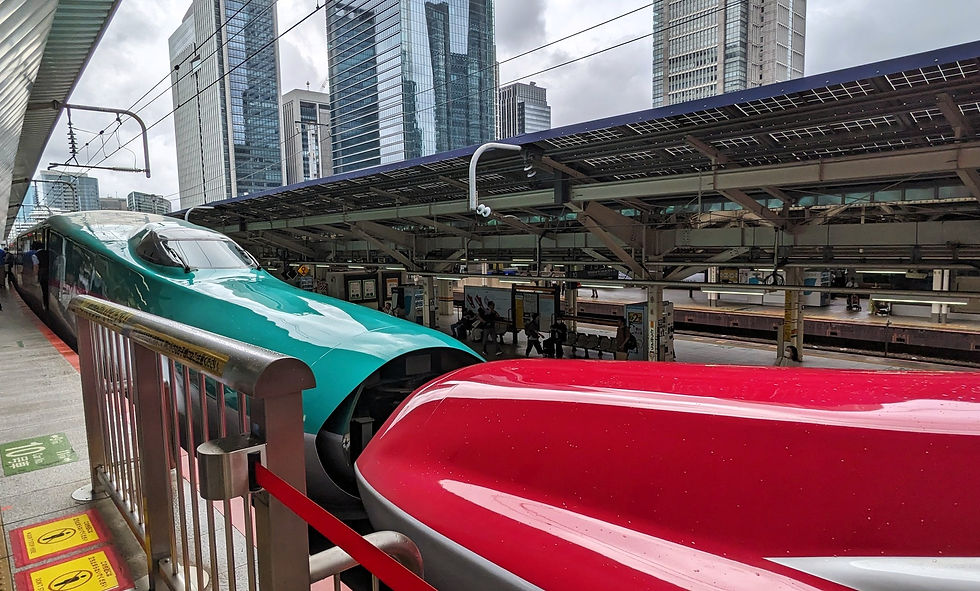

馬上での球技だと西洋のポロがよく知られていると思うが、こちらは東洋の形式で伝わったものでルール等は変わってくるが、起源は同じだという。

紅白2チームで分かれ、伝統の装束を纏った騎乗者が毬杖(きゅうじょう)で毬を拾って毬門(まりもん)と呼ばれるゴールに毬を投げ入れる。どちらかのチームが先に決まった数の毬を毬門に入れると勝ちとなり、それが3回戦行われる。

アテンドしていただいた方々と共に会場にお邪魔する。八戸騎馬打毬会幹事長である山内さんにご挨拶。山内さんはちょうど打毬会の方々と神事を行うのに必要なやぐらの準備をされていた。少し高さがある方が白組のやぐらで、反対側にある方が紅組のやぐらだ。

やぐらの近くでは北海道和種(道産子)の馬が6頭繋がれていた。そう、この八戸で行われる打毬は在来馬である北海道和種を使うのも特徴だ。

山内さんに話を伺うと本来は8人の武者と8頭の和種の馬で行い、赤と白に4騎ずつ分かれて行うのだが、近年出せる馬の数が減ってきている中、新型コロナウイルス感染症の影響により八戸三社大祭自体が3年間中止。その間に繋養していた馬が老衰で亡くなったり、またいつ再開するかもわからない中、亡くなった馬の代わりの馬を導入しても大丈夫なのか等、色々と問題があったとのことだ。

打毬では非常にアグレッシブに動き回るため、人もそうだが馬も経験値が無いといけない。

23年から4年ぶりに再開した神事であるが、現状は8騎ではなく6騎に変えて、3対3で行われる形式となっている。

神事に出る6頭の馬達を近くで見せてもらう。案内してくれたのは二人の男の子。一人は中学1年生の子だが、なんと去年の小学6年生の時から打毬で騎乗者として参加しており、今年で2年目という。

若い子が後継者としているのはなんだか嬉しい気持ちになる。

6頭の中に一番若い和種の子がいた。シェリーという2歳の牝馬。導入されたばかりの子でまだまだ若いためピリピリしているのか周りを気にしていた。初めての本番ということでどうにか頑張ってほしいところだ…

やぐらに白組には太鼓が、紅組の方には鐘が括り付けられる。点数が入った際に音によってどっちに点数が入ったかがこれでわかるようになっている。毬門も立てられ、時間が近づくにつれて馬たちも馬装していく。 鞍は和鞍が使われており、馬装されると一気に時代が200年前に戻ったかのような雰囲気に。

打毬の神事は毎年8月2日に行われおり、年によっては平日の時もあるが今年は土曜での開催なのもあり、観客の数が多い模様。早めに場所を取って待機する。

今の大阪の夏は真昼間は全くセミが鳴かない、蚊もいない灼熱地獄な状態なのだが、ここでは昼間でもセミたちがジジジーーーーーッと鳴いている。やはり大阪が異常な暑さであることが地味に痛感してしまう。

14時となり、八戸騎馬打毬が開始。鮮やかな青い装束を身にまとった武者と和装した馬たちが毬門から出て一度奥に向かった後、地面に配置された毬に向かっていく。毬を転がしたり、毬杖で救いあげてゴールである毬門の近くまで向かっていく。

毬門から数メートルは騎馬は入ってはいけないルールとなっており、皆その境界線から超えないよう毬を投げ込んでいく。 しかし決められた場所に入らなかったり、毬が1回でもバウンドしてしまうと入ったとしても点数として見なされないなど、割とシビア。

両チームに1点が入ると妨害がOKとなるようで、故意に馬体をぶつけに行ったり、過度に危険な行為は禁止ではあるが、毬杖で相手の毬杖を当てて毬を落としたり、落ちている相手の毬を遠くにしてやったりと更に戦況が複雑になっていく。

たまに拾おうとしたら乗っている馬が毬を前脚で蹴ってしまって遠くにいったりしてあわあわしていることも…

チームそれぞれの駆け引きが見ていて非常に面白く、たまに笑いが起きたりもしていた。

1回戦は白組が勝ちとなり、勝ったチームは毬門の真ん中を潜って戻っていく。そのあと勝鬨を馬上で上げたあと、馬から降り、八戸南部藩当主から扇を授かるため馬場に出向いていく。

2回戦が行う前に徒打毬(かちだきゅう)という、学生限定の馬に乗らない打毬も行われた。その間馬達は休憩をする形だ。

2回戦が行われる。2回戦は鞍上が変わっており、1回戦とは面子が変わる。場所を変えて見学してみるが、毬が観客の近くまで落ちてきたりして周りが「わぁっ」とびっくりすることも。また馬場も土手が作られているが、馬が勢いで土手を超えてきたりすることもあったりするため、近くで見る観客側もそれを意識しながらの自己防衛は必須である。

激しく動き回るため、馬場内は土煙が立ち上がる。煙の中で人馬一体で踊るように動く騎馬たちは、ありきたりな言葉になるが日本の伝統の勇ましさと美しさを感じ、なんだか失われていた何かを思い出していくような感覚に。

2回戦が終わった後は獣医師の判断で3回戦を行うかどうか決める。青森といえども、当日はかなり暑く、時間が経つにつれ西日がきつく感じてくる。1回戦と同じく徒打毬をしている中、獣医師に様子を確認され、今回は3回戦もやるということになった。

3回戦は鞍上が比較的若い子たちが多かった。馬達を案内してくれた中学生の男の子もここで紅組に参加していた。

しかし馬たちも流石にちょっとへとへとになってきたのか、2回戦までは激しかった動きもゆったりな動きに。打つ時には狙いが定めやすいが、小競り合いする際には機動力が落ちるためこれもまた駆け引きが難しい。

2回共に白組が勝っていたのもあり、自然と観客も紅組を応援する声がぼちぼち増えていく。その期待に合わせてか3回戦は紅組が優勢に進んでいた。最後の最後、紅組のホープである中1のあの男の子が毬門に赤い毬を決めこんだ。

紅組が最後勝ったところで、観客もそのファインプレーに大盛り上がり。一番歓声と拍手が大きかった気がした。

3回戦まで無事に終了し、最後は奉行も務めていた山内さんが最後の締めの挨拶を行い、今年の加賀美流騎馬打毬は終わりを迎えた。

規模自体は大きいわけではないが、私としては乗馬をしてる身なのもあって、こんなに楽しく馬術競技が神事として行われているのは、面白くもあり羨ましかった。正直いつかポロをやってみたいと思うほどに感動していた自分がいた。

またサラ以外の日本在来馬たちがこうやって活躍の場があるのも非常に嬉しいことでもある。是非今後も永く続いていってもらいたいと強く感じた。

もうすぐ200年が経とうとしている加賀美流騎馬打毬だが、今後も200年から更に250年と続けていくためには、まずは多くの人に知ってもらうことが大事だと言う。

去年に同じく東北の馬を使った祭典である、福島の相馬野馬追に見学しに行った際、Xアカウントの中の人もやはり、まずは多くの方に認知してもらいたいと、同じことをお話しされていた。馬を使った伝統芸能、神事は今この令和の競馬ブームの中で存続のために必死に頑張っている最中である。

未来へ伝統を残していってもらいたいので、応援していきたいところだ。

文:鷹月 ナト

編集:椎葉 権成・近藤 将太

著作:Creem Pan

コメント